現在のように急速に経済成長する前は、出稼ぎはもっと一般的だった。出稼ぎ先はタイ、マレーシア、シンガポール、韓国、日本、中東などが多かった。ヤンゴンでの調査中、多くのミャンマー人と知り合ったが、その中には「日本帰り」で日本語が少し話せる、という人が少なくなかった。私が日本人だとわかると、人々はすぐに「日本帰り」と私を引き合わせようとするからだ。

日本で働くと言ってもさまざまなパターンがあると思うが、話を聞いていると、彼らが言う「出稼ぎ」の多くは法の網の目をかいくぐりながらのものであることが多そうだった。いわゆるオーバーステイの状態で、ずるずると日本で働き続けるのだ。彼らはこの状態を「O(オー)」と呼んでいた。頭文字をとった隠語である。

飲食店、とくに居酒屋で働いていた、という話をしょっちゅう聞いた。もうずいぶん前の話だが、ヤンゴンで出会ったあるチン人男性は、かつて東京の、仲本工事が経営する居酒屋「名なし」(2005年まで渋谷センター街にて営業)で働いていたという。まさかヤンゴンでチン人の口から「仲本工事」という単語を聞くとは思ってもみなかったが、こういう例は珍しくない。長年の調理場経験によって和食をマスターした彼は、日本食が恋しいだろうと言って、からあげ定食を作ってくれたこともある。

これも数年前のことだが、知人に紹介されて会った東京在住のミャンマー人がいる。東京の居酒屋で働くミャンマー人夫婦とその友人は、狭いワンルームにぎゅうぎゅうになって暮らしていた。3人とも仕事でほとんど家にはおらず、帰宅して少し寝たらまたすぐ仕事という生活である。そうやってお金を貯めて、故郷の両親に送っていた。

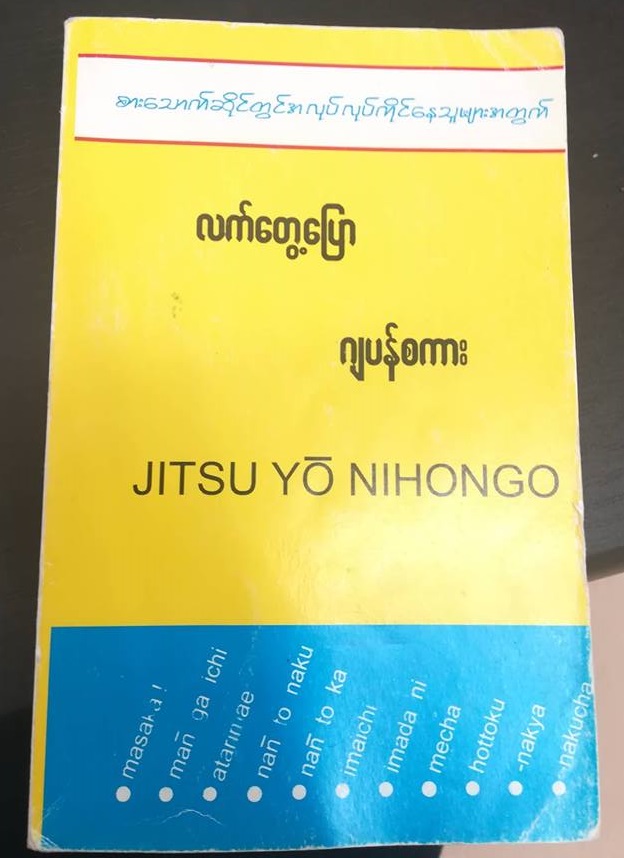

このような身一つで出稼ぎにやってきたようなミャンマー人のあいだで、「実用日本語」なる冊子が流通している。絶対に日本語学校では教えてくれないであろう例文ばかりで、何度も吹き出してしまい、また同時に心苦しくなった。そこには「このやろう!」「お前、ふざけるな」「家賃をもう少し待ってください」など、彼らが東京砂漠をサヴァイヴしていくために不可欠な野生の知恵が詰まっていた。(この冊子は興味深いので、またあらためて紹介したい)

さすがに表紙には物騒な言葉は載っていないが、

「~なくちゃ」「なんとなく」など日常会話で頻出する表現が並ぶ。

あるビルマ人夫婦

2007年1月、短期調査中のヤンゴンで出会ったビルマ人夫婦1も、かつては東京で苦労したのだろうか。二人は小綺麗な恰好をしており、とくに奥さんの方はスタイルがよく、垢ぬけた雰囲気だった。当時奥さんはちょうど30歳くらい、旦那さんは40歳前くらいだったろうか。二人とも日本で10年ほど働いたのち、帰国したばかりだった。はっきりは言わなかったが、いつまでも「O」でいるわけにもいかなかったのだろうと思う。二人は日本で知り合い、日本で結婚式を挙げた。

奥さんの方は日本語が上手で、いろんな話をしてくれた。日本で働く前は、オーストラリアでも数年間働いていたという。なんでも彼女の両親は、将来子供たちを外国に行かせるために大変な節約生活をし、貯蓄に励んでいたそうだ。外国に出稼ぎに行くためには人に仲介してもらう必要があり、その仲介料が馬鹿にならない。そんな両親の奮闘ぶりを見ていたからか、高校卒業後、オーストラリアに渡った彼女は、必死に働き、親に仕送りをするようになった。

彼女はその後、日本へ渡り、飲食店で働き始める。日本の方が稼げるということで、オーストラリアを離れたのかもしれない。飲食店で働くミャンマー人の中には、飲食店用語以外の日本語はからっきしダメという人もいるが、彼女の場合、日本のバラエティ番組や歌番組が大好きだったからか、日本語が上手だった。読み書きは難しいが、会話は問題ないレベルで、大ファンだというSMAPについて、中居君は歌が微妙だけど面白い、キムタクは完璧等々、熱心に語ってくれた(ちなみにオーストラリアに住んでいた経験から英語も流暢である)。

そして、彼女は日本で知り合ったビルマ人男性と結婚する。彼もやはり飲食店で調理を担当していた。若い二人は、それまで以上に仕事に精を出し、故郷に仕送りを続けた。そんな調子で日本暮らしが長引く中、幸か不幸か、二人は大都会東京での生活にあまりにも慣れ親しんでしまったようだ。なにせ結局10年近く住んでいたのである。たまの贅沢だったのだろう、好物は叙々苑の焼肉だそうで、ほかの焼肉屋と違っていかに美味しいかを私に力説してくれたこともある。

2007年の時点で二人はヤンゴンに戻ってきていた。衛生的で快適な東京暮らしに慣れた彼女にとって、ヤンゴンでの生活は苦痛だった。彼女の口癖は「私はもうヤンゴンには住めない。ヤンゴンは何もかもが汚い」「どこか新しいところに行きたい。日本のような清潔なところに」だった。元来上昇志向が強い彼女の母親は、「せっかく戻ってきたのに寂しい」などと引き留めるような言わずに、「早く次の場所を見つけたほうがいい」と娘に同調していた。

そうしておけばあとは家賃収入で悠々自適の生活が待っている。(2011年6月)

新天地を求めて

ほどなくして彼女は人脈をフル活用し、「新しい場所」を見つけてきた。ドイツである。彼女と同じく、オーストラリア、日本からの出稼ぎから帰国していた彼女の兄が、ドイツの日本料理店で働けそうだというのだ。きっと彼女の兄も東京の飲食店で調理を担当していて、和食はお手の物だったのだろう。まずは兄夫婦がドイツ入りし、ドイツでの様子を把握すること、その後まずは彼女の夫だけが先にドイツ入りし、同じ飲食店でコックとして働いてみること、そこで足場を固めてから妻である彼女を呼び寄せる、このような計画を立てた。

まもなくそれは実行された。2007年のうちにはもうドイツに行ってしまったようで、2010年に私が再び渡緬したときには、すでに彼女の姿はなかった。ビルマ語を少し話せるようになった私は、今度は彼女の母親と親しくなった。そしてドイツ在住の娘夫婦の話をたくさん聞かせてもらった。

このお母さん、「家族全員、いつまでも一つ屋根の下で」というような典型的なビルマ人とは正反対の考え方の持ち主だった。「娘はいずれミャンマー人じゃなくなるだろうね。ドイツ人になるんだ。そうしたらもう外国人だな!あはは!」と、ずいぶんあっさりしていて、私の方が呆気にとられた。そのときの話によれば、ドイツに渡った娘夫婦はドイツ国籍を取得しようと奮闘しているらしく、とくに娘の方は親しいドイツ人の友人の助けを借りながら、ドイツ語習得のために猛勉強しているということだった。(忘れてしまいそうだが、彼女は母語のビルマ語に加えて日本語と英語が話せる)

2020年。それから10年近く経つ。この間、私も何度か短期でヤンゴンに行き、彼女のお母さんにも何度も会い、またドイツに住む彼女と電話で連絡を取り続けてきた。彼女の現在はというと、今ではドイツで生まれた娘と、旦那さんと3人で幸せに暮らしている。なかなか大変だったそうだが、無事ドイツ国籍も取得した。旦那さんはドイツの日本料理店で働き、彼女もスーパーで働いているという。とても充実しているようだ。彼女は言う。「娘にはしっかり教育を受けさせて、良い大学に行ってほしい、それは自分ができなかったことだし、そうでないと私みたいな仕事しかできないから」

とくにミュンヘンには中東系など多くの移民が住んでいる。

ian kelsallによるPixabayからの画像

ミャンマーは2011年に民主化された。現在のミャンマーは彼女が子供のころのミャンマーではもうなくなりつつある。今でも彼女は長期休暇になると、ドイツ人として娘を連れてヤンゴンの両親に会いに帰っているという。彼女の目にはこの変わりゆく母国がどう映っているのだろうか。

(文:山本文子)

コメントを残す