前回の記事では大阪市中央公会堂での『THE WAY』上映会の様子をレポートした。ミャンマー人率高めで大盛況の上映会ではあったが、日本人の参加者の一人としてはちょっとついていけなかった点もないわけではなかった、というような報告をした。あの記事を書いた後、いろいろとネットで調べてみると、リンリン自身や映画『THE WAY』についてもう少し詳しい情報を得ることができた。特にThe New York Timesの記事「リンリン、ロッカーからミャンマー・クーデターを映画で解剖するまでの道のり」1(2023年9月8日)が情報量が多かったので、今回はこの記事を紹介するかたちで、リンリンのこれまでと『THE WAY』ができるまでの過程を見ていきたい。

リンリンの半生―音楽家としての成功まで

リンリンの人生をさかのぼると、彼の政治への関心の高さが伺える。リンリンはシンガーソングライターとして若くして成功を収めるが、軍政時代に生まれた彼が政治に対して思うところがあるのは無理もなく、リンリンは音楽活動の傍ら政治活動を行ってきた。『THE WAY』はその政治活動の延長線上にあると言ってよいだろう。

リンリンは、四人兄弟の末っ子としてマンダレーで生まれ育った。父は鉄道局の職員、母は専業主婦だという。記事(2023年9月8日)の時点で39歳ということは、1983年か1984年生まれであろう。「彼は5歳のとき、国家を支配していた軍隊の残忍さを間近で見た。兵士たちがボートから乗客を引きずり出し、年齢に関係なくすべての人にひざまずくよう命じたのだ。その支配と屈辱の光景は、大人になってからもずっと心に残っているという。」5歳ということは、ちょうど1988年の大規模反政府運動のころかもしれない。ミャンマーがひたすらビルマ式社会主義という狂った路線を突き進んでいた中で起きた反政府運動だった。軍は暴力で民衆を封じ込め、多くの犠牲者を出した。軍人の蛮行は幼きリンリンの脳裏にもしっかりと焼き付けられた。

9歳から独学でギターを学び、高校卒業後ヤンゴンへ。バスの運転手などの職を転々としつつ、音楽のキャリアをスタートさせる。2001年(18歳?)のときに転機がやってくる。デモテープを持ち込んだスタジオで作曲家としての才能を見出され、有名歌手の作曲を依頼されたのである。徐々に作曲家としての地位を確立し、2008年にアルバム『Think』をリリース。ラブソングが中心の本作はミャンマーでヒットし、一躍スターダムに躍り出る。

「俺のせいだよ」(過去記事参照)

活動家としてのリンリン

アーティストとして確実に成功を収めつつあった2007年、軍政が突如としてガソリンの値上げを発表した。軍に振り回され続けてきた民衆の怒りは頂点に達し、激しい抗議運動に発展した。また怒りに打ち震える民衆の姿は、本来政治に関わらないはずの僧侶を政治活動に向かわせるのに十分だった。僧侶はいつしか抗議運動のリーダーとなり、そのためこの抗議運動は僧侶の袈裟の色にちなんで「サフラン革命」と呼ばれた2。しかし軍は僧侶を含む大勢の人々を惨殺し、結局武力で封じ込めた。

ミャンマー国内の活動家が身の危険を顧みず、隠し撮りして製作された。

国軍の常軌を逸した残虐行為が生々しく記録されている。

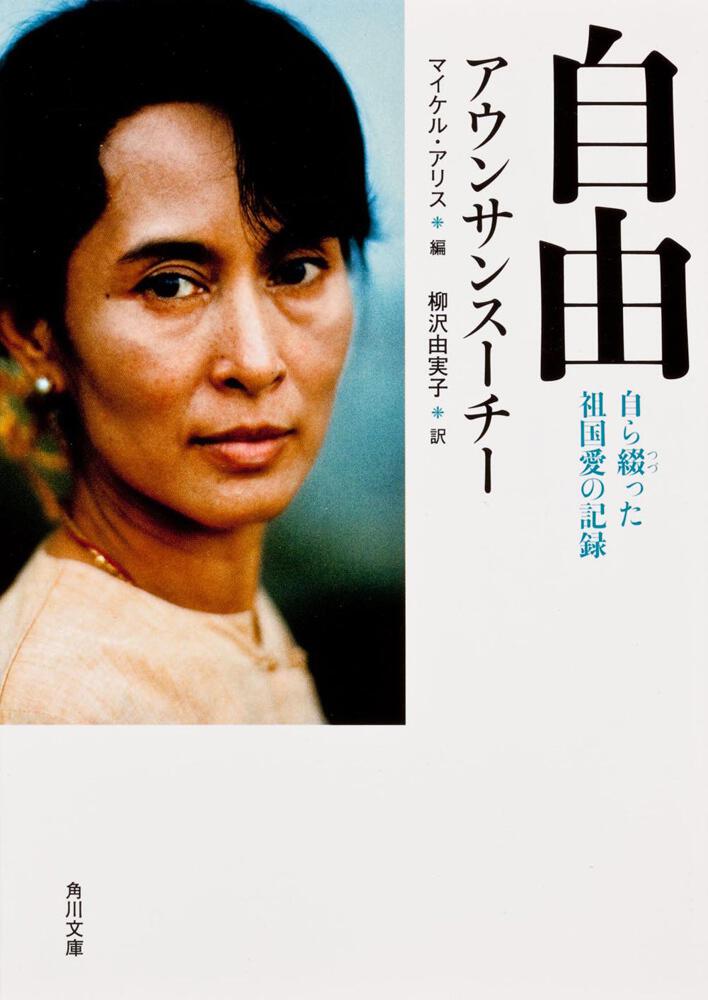

芸能人で抗議活動に参加した人はそれほど多くなかったように記憶している。少なくとも、今回のクーデターの抗議活動ほどには芸能人は声を挙げていなかったのはたしかである。声を挙げてもどうせ無駄という空気が漂っていた。しかし、すでに音楽家として成功していたリンリンは抗議運動に参加している。そして彼はこの時期にアウンサンスーチー著『自由 自ら綴った祖国愛の記録』(原題:Freedom from Fear)を繰り返し読んだ。

| 【中古】 自由 自ら綴った祖国愛の記録 角川文庫/アウンサンスーチー【著】,柳沢由実子【訳】価格:220円 (2024/1/3 17:27時点) 感想(0件) |

2011年3月、突然の民政移管が発表され、アウンサンスーチーの軟禁も解除される。民政移管にともない、2012年に補欠選挙が実施され、アウンサンスーチーも立候補し、当選する。彼女はこの当選によってはじめて国政に参加できるようになった。サフラン革命時に彼女の著書を熟読し、彼女にこそ未来を見ていたリンリンは、この補欠選挙の時期から彼女のボディーガードの一人を務めるようになった。

2015年総選挙ではアウンサンスーチー率いる国民民主連盟(NLD)が大勝する。NLD政権となったことを見届け、リンリンは再び音楽界に戻る。民政移管も大きな出来事だったが、総選挙でNLDが大勝し、しかもその結果が受け入れられ、NLDが与党となったことは、長年のミャンマー暗黒時代を思えば、とてつもない前進である。検閲もゆるくなり、芸術活動全般が以前よりも自由度が増した。彼もアルバム『第四次革命』をリリースする。

2021年2月のクーデター以降のリンリンの動向

しかしこの平和の時代は長くは続かなかった。2020年11月の総選挙でNLDが圧勝すると、軍側がその結果を認めず、選挙に不正があったと主張し始めたのである。嵐の前兆である。これまでも軍は自分たちに不利な総選挙の結果を無視してきた過去がある。そして最悪の出来事――2021年2月に軍事クーデター――が起きる。

このクーデターに際してはリンリンに限らず、映画界、音楽界の大物芸能人が危険を顧みずに次々と立ち上がった。2011年以降、著しく近代化・経済発展が進み、民主国家として国際的な評価が高まり、人々も軍政時代とは全く違う空気感を肌で感じていた。民主化に突き進んでいた時期があったからこそ余計に今回のクーデターは民衆にとって大打撃であり、芸能人含め大勢の人々がすぐさま立ち上がって行動を起こした(芸能人の多くは逮捕されたが、彼らの大部分は2022年3月に釈放されている)。

リンリンも、クーデターから10か月後には自身の作詞作曲で、人気男性アーティストR Zarniとともに『今度こそ最後(This Must be the Last)』という楽曲を発表。アーティストとして音楽を通じて怒りを表現し、また民衆を励まそうとした。

後半は楽曲及びMV製作過程についての二人のインタビュー映像

現在、富裕層である芸能人の中には海外に拠点を移した芸能人も少なくない。リンリン一家もミャンマーを離れることを決意し、まずは一家の長であるリンリンがタイのメーソットまで泳いで移動。その数週間後、妻と当時6歳の双子の娘があとに続いたという。メーソットでさえ安全とは言えないが、現在ここが彼の新たなアーティスト活動の場となっている。

タイ・ミャンマー国境のメーソットで撮影

『THE WAY』が撮影されたのもメーソットである。私は『THE WAY』を見ながら、これはいったいどこで撮影されたのだろか?と疑問に思っていた。人民の人権や自由を訴える映画である。たとえミャンマーの奥地であっても、カメラを回すことなど危険すぎるのではないか(といっても、メーソットでの映画撮影が安全というわけではない)。この記事を読んで、合点がいった。リンリン一家やキャストはみなメーソットに逃れてきたミャンマー人で、もちろん演技経験などない。

映画では、ジャングルの奥地に暮らすとある共同体が描かれていたが、リンリンとしては、これは自由・平和・正義が担保された匿名の「国」のイメージだったようだ。記事にも書かれていたが、映画では「ミャンマー」という言葉は一度も出てこない。無論ミャンマーが念頭にあるのは間違いないが、「ミャンマー」という言葉を出すとすぐに個別的な問題へと回収されてしまう。ミャンマーだけの問題ではなく、人類普遍の問題であることを強調したかったということだろう。

なお演技経験ゼロの人たちばかりでの撮影だったが、リンリンが演技未経験の演者たちに伝えたのは「自分の心で感じること」だそうだ。記事によれば、出演者のなかには映画のストーリーと似たような境遇の人もいたようだ。出演者の一人アウンルンは、実際に2021年にミャンマーを離れた際、5歳の息子と妻をミャンマーに残してきたという。映画でのアウンルンは、軍人が彼の村を焼き討ちしたさいに、自分の娘を学校に残してきてしまったことを後悔している役である。ひた隠しにしてきたそのことを数年後彼は共同体のメンバーに打ち明けるシーンがある。妻子をミャンマーに残してきた自身の境遇と役柄を重ね合わせたアウンルンは号泣してしまい、撮影もストップしたという。

「メーソット」で「演技経験のない人たち」が、「自身の経験と重ね合わせつつ」、「ミャンマーではないどこかの国」の人々を演じる…。これはそれまでのミャンマー映画の王道とはことごとく逆である。ミャンマー映画のド定番は、「ヤンゴン(のしかも同じようなロケ地ばかり)」で、「代り映えしない俳優たち」が、「役柄を深く掘り下げることなく」、「ビルマ人仏教徒(という暗黙の設定)」を演じているからである。

このことは、結果論的かもしれないが、リンリンがいわゆるミャンマー映画業界を冷ややかに見ており、そこから距離を置いて、映画製作を行うことにこだわっていたという記事の内容と符合する。従来のミャンマー映画の問題は、極端にローカルであるということに留まらず、もっと深刻なのは政治や権力への忖度である。俳優たちは報酬が得られれば、国策映画にも出るし、どれだけ映画がヒットしようとも、批評家に絶賛されようとも、コネがなければミャンマーのアカデミー賞で無冠に終わる。このような映画業界にノーを突き付け、表現したいことを自由に表現できる環境を自ら探して(身の安全を確保するためでもあるが)、結果的にメーソットに行き着いたのであろう。記事によれば、リンリン一家はアメリカ移住を計画中らしい。この間にも複数の映画プロジェクトが進行しており、クーデター前のミャンマーを舞台にした風刺映画も企画中とのこと。どこにいようとも、リンリンは映画を作り続ける。彼は語るーー「世界中に通じる言葉を使いたい」「まだ発展途上だが、自分たちのアートが力強く生きていることを示したい」と。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回は特定の記事に全面的に依拠した内容となったが、リンリンについて知る良い機会になった。私自身『THE WAY』を見なければ、リンリンのこの記事に出会うこともなかっただろう。現在企画中というリンリンの新作も気になるところだ。続報を待ちたい。

コメントを残す